テレビ番組テレポートプラス

天気予報が放送されるまで 今と昔を比較 アナログからデジタルへ...予報精度も向上

福島テレビの気象予報士・清野貴大が、あらゆる角度から「天気予報」を楽しく深く解説。

2025年は、日本で放送が始まってから100年。そして、気象庁の前身「東京気象台」が業務を開始してから150年という、「天気と放送」のメモリアルイヤー。そこで今回は「天気と放送の今昔」について紹介する。

◇【動画で見る】動画はYouTube 福島ニュース【福テレ】でご覧いただけます

1980年~1990時代の天気予報

「気象予報士」という資格が出来たのは約30年前。それまでは、気象台の職員が天気の解説を担当していた。当時はどのようにして天気予報を作っていたのか?

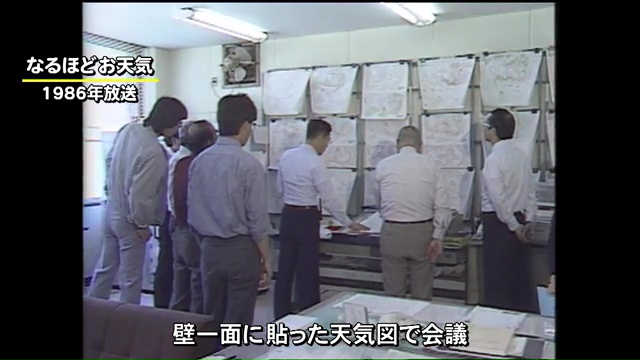

それが1986年に福島テレビで放送した番組にその様子がおさめられていた。それによると、当時は気象台以外予報を出しておらず、気象台で天気図を解析し検討会で予報を決定。各報道機関へ天気予報を電話で伝えていた。

それでは令和のいま、気象台はどのような仕事をしているのか?福島地方気象台を取材した。

令和の天気予報

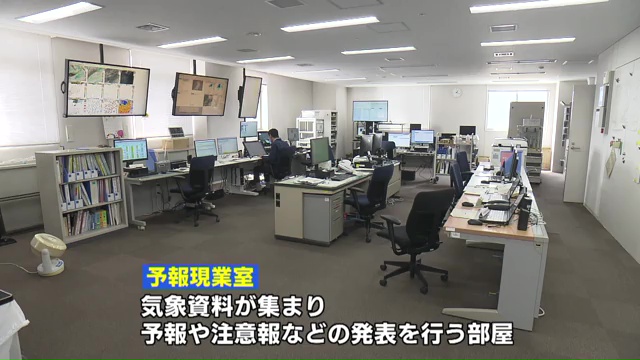

福島地方気象台は、2023年に合同庁舎の6階に移転した。案内をしてくれたのは、観測予報管理官の加茂祐一さん。福島地方気象台には2回目の勤務で2019年の東日本台風の時も予報を担当していた。

まず案内してくれたのは、天気予報を作る予報現業室と呼ばれる場所。現在は予報官がたった一人。加茂さんは「予報の作業自体は一人でやっているが、奥にあるテレビ画面で仙台管区の予報課の現業と連携を取り作業をすすめている」と説明する。令和はリモートワーク!仙台の担当者と二人三脚で予報を作っているという。

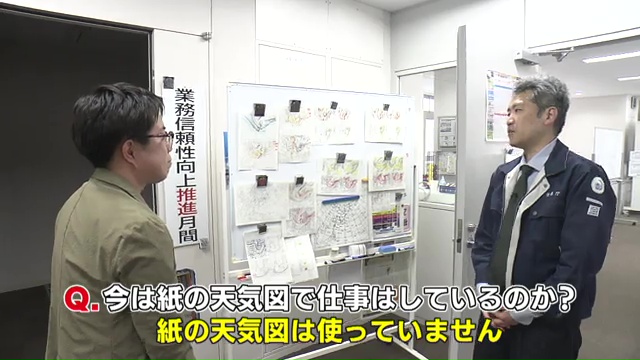

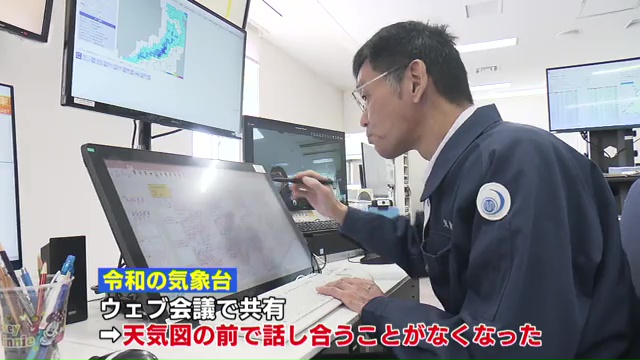

タブレットで天気図解析

昔は壁一面にずらりと並んでいた天気図も、部屋の隅っこに。いまは紙の天気図は使っていないとのこと。若手の職員が色を塗ったり、解析の練習をしたりする際に使っているそうだ。

加茂さんによると「だいたいはパソコンで表示できる画像で、実況の資料や数値予報の予測資料も見ることができる。そういったものを使って作業をしている」とのこと。

このように、令和の気象台はタブレットで天気図を解析していた。タブレットを共有することで、昔のように何人もの職員が天気図を囲んで話し合う光景はなくなったという。

詳細な情報 予報精度の向上

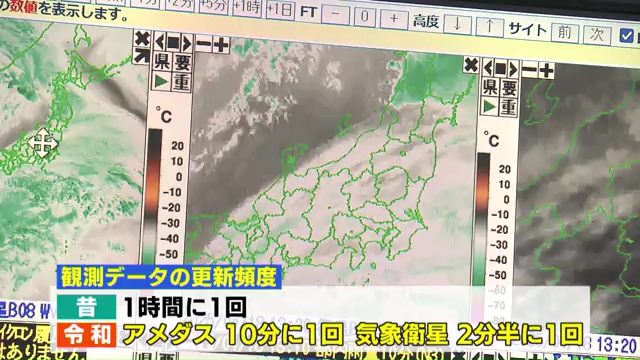

予報官の目の前にあったのは大きなモニター。ここには、気象衛星やレーダー、アメダスの情報が表示されている。加茂さんが「やはり衛星画像も細かく分解能も細かくなっていますし、時間的にも高頻度になっている」というように、アメダスは10分に1回、気象衛星は2分半に1回の頻度で観測データを更新している。こうした最新の情報を基に、天気予報の精度が向上している。

100%的中は難しい?

予報の精度が向上した今、天気予報を100%当てることができるのか?加茂さんに聞くと

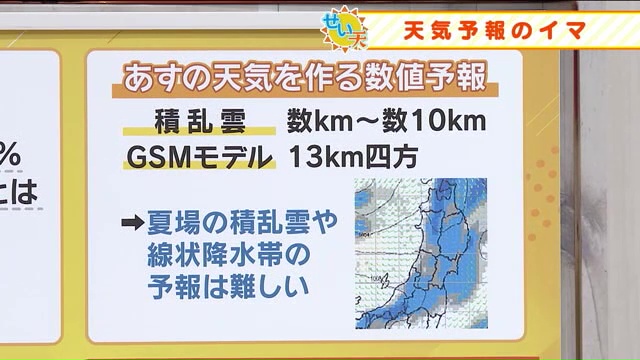

「残念ながら100%当たるということは難しい」との答え。技術は向上しても、予報には限界があるということだ。天気予報をつくる数値予報というものがあるが、これはは日本を格子状に区切ったマス目ごとに予想が出る。そのマス目は13キロ四方。一方、夏場の雷雲のような小さい雲は数キロ~数十キロの大きさと小さく、夏の積乱雲や線状降水帯の予報はまだ難しい。

福島テレビは独自天気予報

様々な媒体から天気予報を知ることができるようになったが、福島テレビの独自予報では他との差別化というところで、126種類の天気マークを使い分けている。さらに過去の天気映像などを駆使して、視覚的にもわかりやすく伝えている。

これからの天気予報の在り方として、マークの裏側にある情報や空気の質感を伝えるのがテレビの天気予報。気象予報士の役目だと思っている。

**福島テレビ・気象予報士 清野貴大**

福島テレビ夕方のニュース番組「テレポートプラス」の天気コーナー「空ネット」で、斎藤恭紀気象予報士のアシスタントとして5年にわたりコーナーを支える。2024年に気象予報士の試験に合格。

みなさんの疑問や要望に応えながら、より天気を楽しんでもらう、福島を一緒に学ぶ情報を届けていく。