<福島第一原発>2回目取出し作業開始 "燃料デブリ"とは?

東京電力は4月15日、福島第一原子力発電所2号機で事故後2回目となる燃料デブリの試験的取り出しに着手した。4月16日も引き続きロボットを格納容器の中へと進める作業を継続し、この日にはロボットの先端が格納容器内部に約6m入って"水平状態に最も伸びた状態"になる計画。これ以降に"釣り竿"のように格納容器の下に伸び、底部の燃料デブリをつかむ予定となっている。

前回の採取の工程を参考にすると、燃料デブリをつかんで格納容器の外に出し採取完了となるまでに、作業開始から10日ほどかかる見通し。

東京電力は、前回と同様に"3グラム以下"の取り出しを目指し、前回採取した場所よりも最大で2mほど"奥"、原子炉の中心部に近いところを狙いたいとしている。

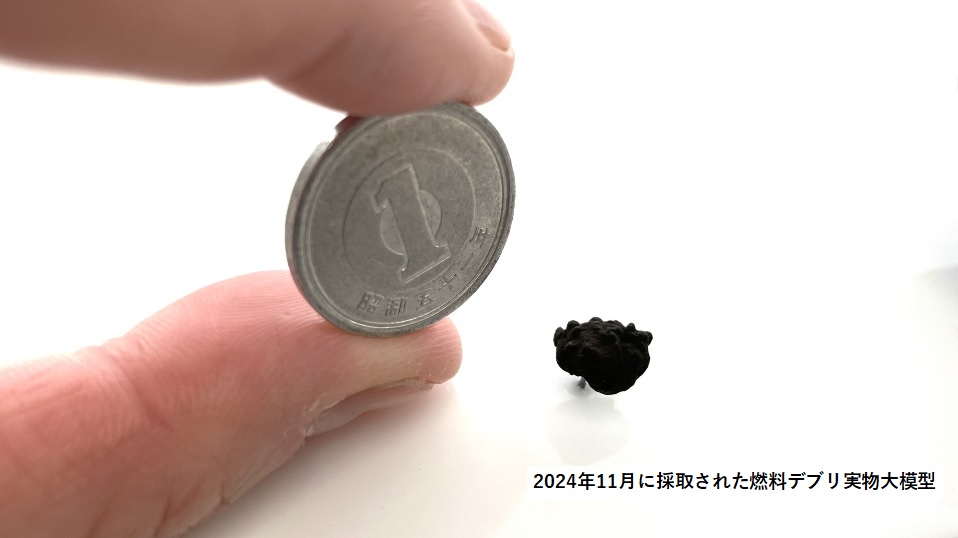

第一原発2号機では2024年11月、事故後初めてとなる燃料デブリの試験的取り出しに成功し、0.7gの燃料デブリが茨城県や兵庫県の研究施設で分析されている。固さなどの情報を取り出し工法の検討に向けた参考とするほか、採取を繰り返すことで燃料デブリの炉内での分布を明らかにし、将来的な大規模取り出しにつなげたい考え。

【"最難関" 燃料デブリの全容はいまだ把握できず】

2011年の福島第一原発事故当時、1~3号機は稼働中で炉心に核燃料が格納されていたが、地震と津波で電源が失われたことで炉心を冷やす機能が喪失。核燃料が過熱し、金属やコンクリートを巻き込んで冷え固まったものが"燃料デブリ"として、第一原発に約880t残ると推計されている。

今もなお、強い放射線を発し続ける燃料デブリには、人が直接近づくことはできない。

ドローンやロボットにカメラを取り付け、遠隔で格納容器の内部調査を行っているものの、高い放射線が機器に不具合を起こすとして長時間の調査は厳しく、内部の正確な情報をつかむことを困難にしている。「内部が把握できない」ということは、廃炉作業の計画を立てる上での障壁にもなる。

燃料デブリは、道路脇の側溝のフタのようなグレーチングにこびりついているものもあれば、原子炉本体「圧力容器」から溶け落ちた状態で固まり"つらら"のようにぶら下がっているもの、格納容器底部に固まっているものなどがあると推定されるが、放射線量が高く、直接人の目で確認することができないことから、デブリの正確な位置や形状の全容は把握しきれていない。

また、燃料デブリに触れた水が「汚染水」となり、ここから大部分の放射性物質を取り除いたうえで海水で薄めて海に放出する「処理水の海洋放出」は今も継続中。高い放射線が放出される限り近隣住民の帰還環境も整わないため、デブリへの対処が廃炉の「最難関」であり「本丸」とされている。

【経産相からの"猛省を促す" 相次いだ採取トラブル】

事故から10年、2021年に計画されていた燃料デブリの試験的取り出しは、ロボットの開発の遅れや、格納容器につながるロボットの経路に"詰まり"が発覚したことなどから延期。

2024年8月、当初の計画から約3年遅れで試験的取り出し作業に着手しようとしたところ、ロボットを押し込むための5本のパイプの順番が間違っていたことが作業直前に発覚した。関係者によると"電車の先頭車両が別の場所にあるような状態"。このまま作業を進めると、作業途中での引っ掛かりや接続外れといったトラブルの可能性が捨てきれないことから急遽中断が決断された。

現場の準備や確認を協力企業任せにしていたことも明らかになり、当時の経済産業相から東京電力社長が"地元や国内外に不安を抱かせるものであり猛省を促す"との言葉を浴びる。

2024年9月、体制を整えて試験的取り出しに着手したが、今度はカメラの不具合が発生。現場の強い放射線の影響でカメラ内部に電気がたまり不具合を起こしたと推定され、カメラを交換して2024年11月に0.7gの採取に成功した。2011年の事故からは約13年8ヵ月が経過していた。

今回の採取にあたっては、前回ミスがあったパイプ接続の工程の訓練を行うとともに、放射線の影響で不具合を起こしたとみられるカメラなど、ロボットの一部を改良品に取り換えている。

【燃料デブリと廃炉の行方】

2024年、燃料デブリの試験的取り出しへの着手をもって福島第一原発の廃炉は最終段階の"第3期"へと入った。しかし、何をもって廃炉の完了とするかは明確には示されていない。

試験的取り出しが行われている2号機は、1・3号機と違い水素爆発を起こしておらず、比較的損傷が少ないとされていることから最初の"燃料デブリ採取"の対象となっているが、この場所でも事故後14年が経過して0.7gの採取にとどまっている。

3号機では「大規模取出し」が計画されていて、廃炉作業への助言を行う「原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)」は"一部をセメントのような充填剤で固めて水をかけながら取り出す"という「気中工法」の採用を決定。現在、東京電力が、具体的なスケジュールや予算規模などの検討を行っているところだが、燃料デブリの分布の全体像が詳細につかめていないなか、そのデブリを狙って充填剤を流し込むことができるのか、高線量廃棄物をさらに増やすことにつながらないか、実現性には不安も残る。1号機についてはまだ内部調査を進めている段階。

国と東京電力が掲げた"事故後40年、2051年の廃炉完了"まで3分の1あまりが過ぎている。

【燃料デブリ試験的取り出し・これまでの経緯】

■2021年:当初の試験的取り出し着手予定

⇒ロボットの開発遅れ、経路への堆積物の詰まり発覚などで延期

■2024年8月22日:試験的取り出し着手を計画するも「現場での棒の順番ミス」が発覚し取りやめ

⇒東京電力が現場に立ち会っていなかったことなどが問題に。

管理体制の見直しを行う。

■2024年9月10日:試験的取り出し作業に着手

■2024年9月14日:ロボットが一度デブリをつかむ

■2024年9月17日:カメラ4台のうち2台の映像が見られなくなるトラブルで中断

⇒高い放射線が影響でカメラ内部に電気がたまり不具合を起こしたと推定。

カメラ交換を決断。

■2024年10月24日:カメラの交換作業を完了

■2024年10月28日:試験的取り出し再開

■2024年10月30日:デブリの把持・吊り上げに成功

■2024年11月2日:デブリを事故後初めて格納容器外へ取り出し成功

■2024年11月5日:放射線量が「取り出し」基準クリアを確認

■2024年11月7日:試験的取り出し作業完了

■2024年11月8日:デブリの水素濃度などが輸送の基準を満たすこと確認

■2024年11月12日:事故後初めてデブリを第一原発構外へ 研究施設へ輸送

■2024年12月26日:JAEA「採取デブリからウラン検出」公表し「典型的な燃料デブリ」と評価

■2024年12月:デブリの非破壊分析が完了・分析機関に分配するためデブリを砕く

■2025年1月8日:JAEA「5つの分析機関への分配決定」公表

■2025年1月10日:デブリの一部をJAEAからMHI原子力研究開発株式会社(NDC)に輸送

■2025年1月22日:デブリの一部をSPring-8とJAEA原子力科学研究所に輸送完了

■2025年1月31日:デブリの一部をJAEAから日本核燃料開発株式会社(NFD)に輸送。予定されていたすべての研究施設への輸送が終了。

■2025年3月25日:2回目の採取に向け前回ミスがあった「棒の順番ミス」の訓練開始

■2025年4月14日:東京電力「準備が整った」として4月15日に2回目採取に着手することを公表

■2025年4月15日:ロボットの先端が格納容器につながる扉を通過し「2回目の採取着手」