10日かけて3グラム採取へ 2回目の燃料デブリ取り出し 前回の教訓・2つの課題 福島第一原発

東京電力・福島第一原子力発電所で、事故後2回目となる燃料デブリの試験的取り出しが4月15日から始まり、ロボットが再び格納容器の中へと入った。前回の教訓は、活かされたのだろうか?

■10日ほどかけて採取する計画

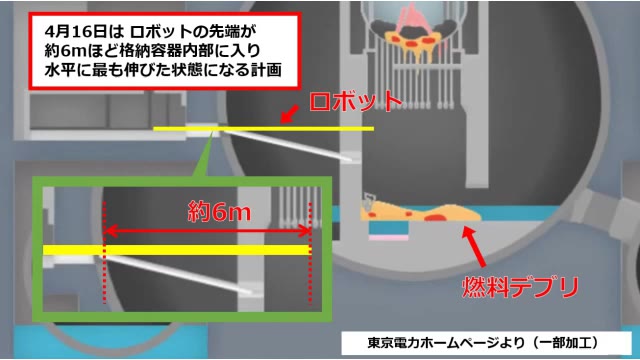

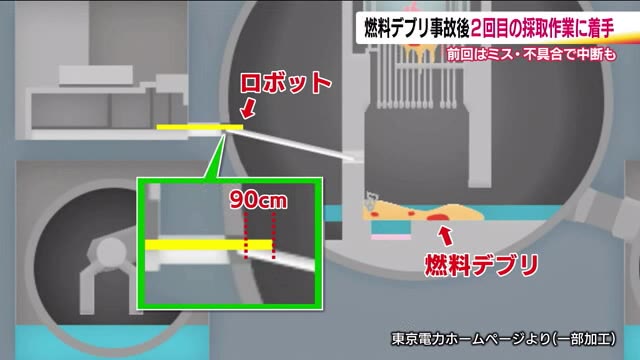

4月15日は、ロボットの先端が90センチほど格納容器の内部に入った状態になり、ここから10日ほどかけて燃料デブリを採取する計画だ。

事故で溶け落ちた核燃料が金属やコンクリートを巻き込んで固まった「燃料デブリ」は、1号機から3号機までに約880トンあると推計されている。

■3グラム以下を取り出しへ

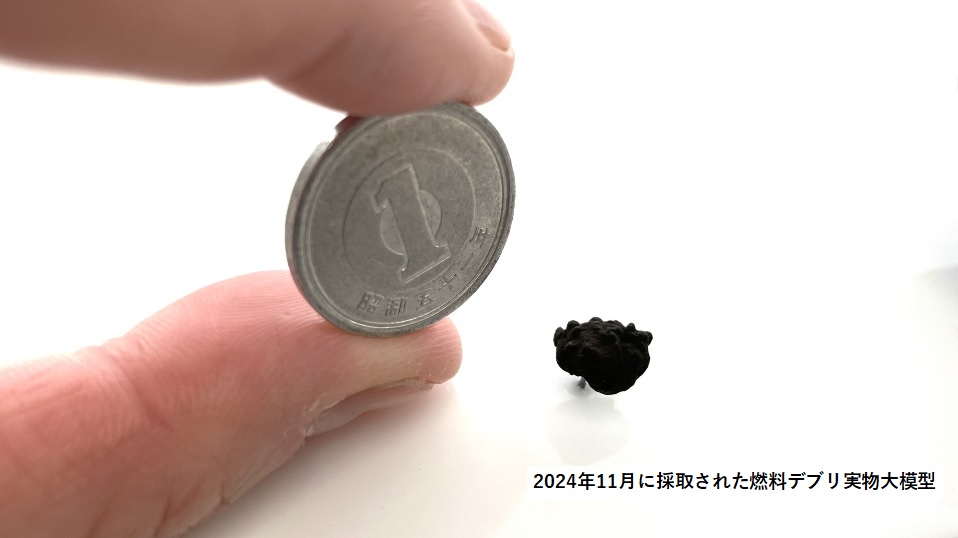

人が近付けないほどの強い放射線を発する燃料デブリへの対応は、廃炉作業の「本丸」と言われ事故から13年8カ月が経過して、ようやく0.7グラムの取り出しに成功した。

一方、作業の準備段階でのミスや機器の不具合で延期・中断を繰り返し協力企業任せの東京電力の体質も問題視された。

燃料デブリに触れた地下水や雨水は「汚染水」となり、いまも敷地内を大量のタンクで圧迫している。

東京電力は、今回の採取でも前回と同じように「3グラム以下」の取出しを計画している。

■課題「トラブル再発防止」

これからの課題について、福島テレビ・原発担当の石山美奈子記者は2つ挙げた。それが「トラブルの再発防止」と「今後の計画」だ。

まず「トラブルの再発防止」について。前回は、ロボットを押し込むためのパイプの順番が間違っていたことが作業直前に発覚した。そのまま進めると、引っかかったり接続が外れたり恐れもあった。当時の経済産業大臣から、東京電力の社長が「猛省を促す」と厳しい言葉で責められ、今回はこの手順の訓練を強化している。

また、この後にも強い放射線の影響とみられるカメラが不具合を起こして見られなくなり、放射線量が高くて遠隔で行わざるを得ない作業が中断した経緯もあり、今回は一部の部品を改良・交換して作業に臨んでいる。

そして、前回よりも最大で2メートルほど奥の格納容器の中心部に近いところを狙う計画で、別の場所での燃料デブリの広がりも見たい考えだという。

■課題「今後の計画」

東京電力・福島第一原発にある燃料デブリは880トン。一方、前回取り出された燃料デブリは0.7グラム。1円玉にも満たない重さで、全体から見ると12億分の1にあたる。

水素爆発を起こしていない比較的損傷が少ないとされる2号機で、ようやく取り出しが始まったばかりという現状だ。

もとは事故で溶け落ちた核燃料なので、周囲に影響がないよう安全に作業を実施することは当然だが、国と東京電力が掲げる廃炉の約束である「2051年」までは、事故からすでに3分の1以上が過ぎている。

廃炉のゴール・福島の未来が、私たちの目に見えるように着実に前に進んでもらいたい。

(福島テレビ)