<福島第一原発>つかんだ“燃料デブリ”1つ落ちた? 最終的に7mm程度大きさか

燃料デブリの試験的取り出しが行われている福島第一原子力発電所2号機で4月17日、ロボットが燃料デブリをつかみ持ち上げることに成功し、東京電力がつかんだ燃料デブリの画像と動画を公開した。

東京電力によると、4月16日までに取り出しロボットを格納容器へ押し込む作業を完了。17日朝には遠隔確認用のカメラが良く見えるように一時的に原子炉への注水を停止し、午前10時に「作業開始可能」と判断。ロボットを“釣り竿”のように格納容器底部に向けて3~4mほど降ろし、午前10時52分にデブリをつかんだ。

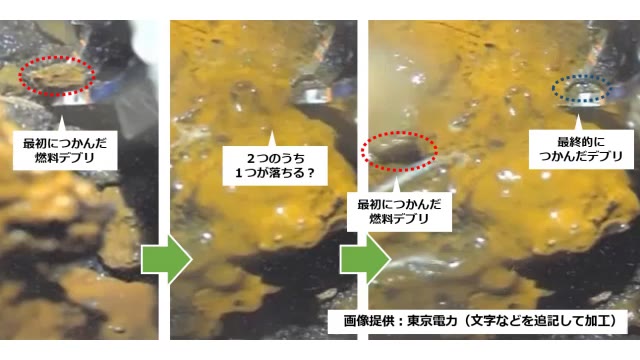

なお、この過程で、一度つかんだ燃料デブリについて“2個つかんだ”または“大きなものをつかんだ”ように見えたため、一度つかみなおそうとしたところ、つかんだものが2つに分かれ、ロボットの“ツメ”程度の大きさ(約7mm)ほどのデブリが最終的につかめた状態になったという。その後、午前11時38分にロボットを上に引き上げた状態にして「デブリをつかむ作業」を完了した。

燃料デブリが2つに分かれたのか、2つのうち1つが落下したのかは分かっていない。

また、正確な大きさや色、重さ、放射線量などは、格納容器の外に出してみないと分からないという。

今後数日かけて燃料デブリを格納容器の外にまで引き戻し、放射線を遮るコンテナに格納したうえで“試験的取り出しの完了”となる見通し。

燃料デブリは、事故で溶け落ちた核燃料が金属やコンクリートを巻き込んで固まったもので、第一原発の1~3号機に880t残されていると推計されている。

燃料デブリの試験的取り出しは事故後2回目。2号機では2024年11月、事故後初めてとなる燃料デブリの試験的取り出しに成功し、0.7gの燃料デブリが茨城県や兵庫県の研究施設で分析されている。

燃料デブリが順調に取り出されれば、前回と同じようにまずは茨城県の研究施設に運ばれる計画。

今回の取り出しは、前回よりも最大で2mほど“奥”、格納容器の中心部に近い位置で行い、違う場所での燃料デブリの分布を知る手掛かりにしたい考え。

国と東京電力は2051年までの廃炉完了を掲げている。

【燃料デブリ試験的取り出し・これまでの経緯】

■2021年:当初の試験的取り出し着手予定

⇒ロボットの開発遅れ、経路への堆積物の詰まり発覚などで延期

■2024年8月22日:試験的取り出し着手を計画するも「現場での棒の順番ミス」が発覚し取りやめ

⇒東京電力が現場に立ち会っていなかったことなどが問題に。

管理体制の見直しを行う。

■2024年9月10日:試験的取り出し作業に着手

■2024年9月14日:ロボットが一度デブリをつかむ

■2024年9月17日:カメラ4台のうち2台の映像が見られなくなるトラブルで中断

⇒高い放射線が影響でカメラ内部に電気がたまり不具合を起こしたと推定。

カメラ交換を決断。

■2024年10月24日:カメラの交換作業を完了

■2024年10月28日:試験的取り出し再開

■2024年10月30日:デブリの把持・吊り上げに成功

■2024年11月2日:デブリを事故後初めて格納容器外へ取り出し成功

■2024年11月5日:放射線量が「取り出し」基準クリアを確認

■2024年11月7日:試験的取り出し作業完了

■2024年11月8日:デブリの水素濃度などが輸送の基準を満たすこと確認

■2024年11月12日:事故後初めてデブリを第一原発構外へ 研究施設へ輸送

■2024年12月26日:JAEA「採取デブリからウラン検出」公表し「典型的な燃料デブリ」と評価

■2024年12月:デブリの非破壊分析が完了・分析機関に分配するためデブリを砕く

■2025年1月8日:JAEA「5つの分析機関への分配決定」公表

■2025年1月10日:デブリの一部をJAEAからMHI原子力研究開発株式会社(NDC)に輸送

■2025年1月22日:デブリの一部をSPring-8とJAEA原子力科学研究所に輸送完了

■2025年1月31日:デブリの一部をJAEAから日本核燃料開発株式会社(NFD)に輸送。予定されていたすべての研究施設への輸送が終了。

■2025年3月25日:2回目の採取に向け前回ミスがあった「棒の順番ミス」の訓練開始

■2025年4月14日:東京電力「準備が整った」として4月15日に2回目採取に着手することを公表

■2025年4月15日:ロボットの先端が格納容器につながる扉を通過し「2回目の採取着手」

■2025年4月17日:燃料デブリの2回目の把持・吊り上げに成功