<福島第一原発>燃料デブリ"引き戻し" はじまる

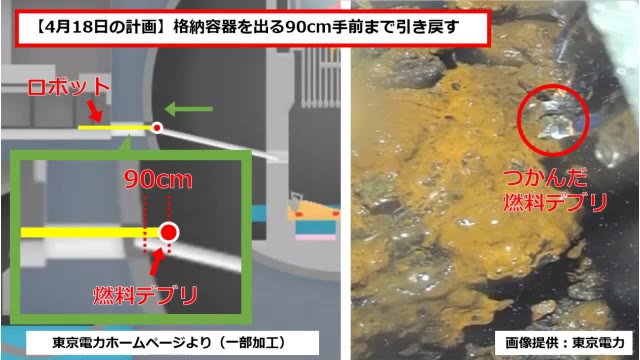

福島第一原子力発電所2号機で行われている燃料デブリの試験的取り出しをめぐり、4月18日は"つかんだデブリ"の引き戻し作業が行われる。東京電力によると午前9時ごろから開始している計画だという。

18日は、順調に進めば格納容器の"外に出るまであと90cm"というところまで引き戻す計画で、燃料デブリが格納容器の外に出るのは早ければ19日とみられている。

2号機では4月15日に、事故後2回目となる燃料デブリの試験的取り出しに着手。4月17日にロボットが燃料デブリをつかみ持ち上げることに成功した。

つかんだ燃料デブリは遠隔カメラの映像で確認する限りでは黄色っぽい色で、7mm以内の大きさとみられる。今後、格納容器の外に出し、放射線を遮る容器の中に入れて週明けにも「試験的取り出しの完了」となる計画。

第一原発2号機では2024年11月、事故後初めてとなる燃料デブリの試験的取り出しに成功し、0.7gの燃料デブリが茨城県や兵庫県の研究施設で分析されている。核燃料の主成分であるウランが検出され、研究機関は「典型的な燃料デブリ」と評価している。

前回の燃料デブリ採取の着手をもって、第一原発の廃炉は最終段階の「第3期」へと入った。一方で、何をもって「廃炉」の判断とするか、明確なゴールは示されていない。

2011年の事故で、2号機は水素爆発を起こしておらず1・3号機と比べて損傷が少ないとされることから先行的に試験的取り出しが行われているが、事故から14年が経過してまだ2回目。3号機では燃料デブリの大規模取出しが計画されているが明確なスケジュールは示されておらず、1号機では内部調査が継続中。

第一原発に残るデブリは880tと推計されている。強い放射線の発信源である燃料デブリには人が直接近づくことはできず、また、燃料デブリに触れた雨水や地下水が"汚染水"となって敷地にたまり続け、"処理水"のタンクは敷地を圧迫し続ける。

燃料デブリの取り出しは廃炉の"最難関"とされている。

2号機では今回の採取にもまた、前回同様"釣り竿型"のロボットを使用しているが、78億円をかけて製作した大型の"ロボットアーム"については、一部のケーブルが経年劣化で断線していたことが発覚。この対応が、今後の計画に与える影響は明確に見通せていない。

また、ロボットアームに搭載するカメラを追加して実際の環境を模擬した試験を行ったところ、配管に引っかかるという事象も発生。ロボットの位置や角度を再調整する必要が出てきたという。

東京電力は「ロボットアームを使用して2025年度後半にも燃料デブリの採取に着手する、という計画は変わっていない」としている。

国と東京電力は2051年までの廃炉完了を掲げている。